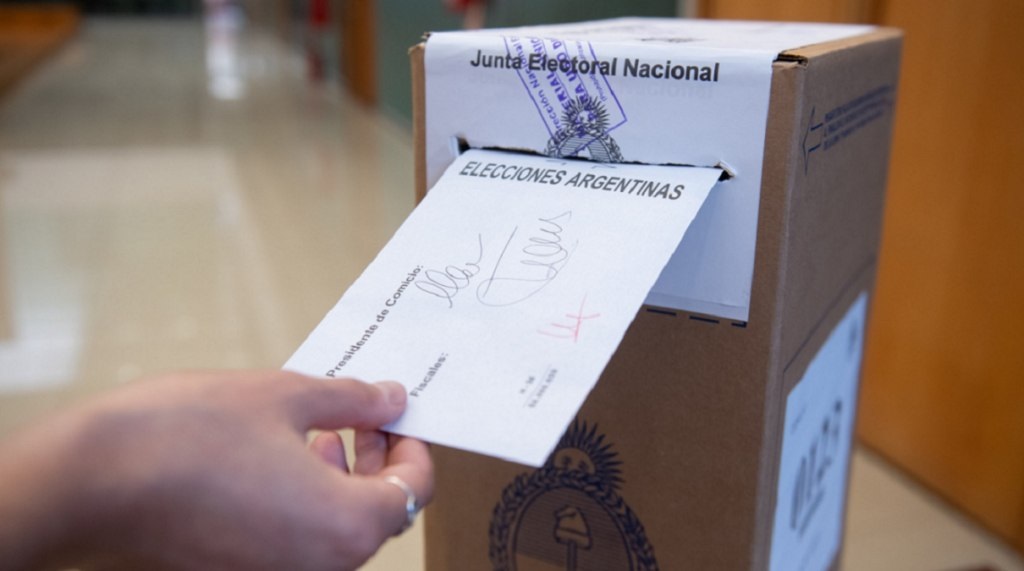

Aportes para interpretar los resultados electorales: una reflexión en cuatro tesis

Las pasadas elecciones no fueron solo u na jornada electoral, sino un complejo síntoma del momento histórico que atraviesa la sociedad. Para desentrañar su significado, proponemos un análisis basado en cuatro tesis interconectadas: el temor como motor, la metabolización frustrada del malestar, la cristalización de un sistema agotado y la incertidumbre como nuevo campo de batalla.

Por Fernando Gómez

El temor: la racionalidad del miedo y la estabilidad precaria

Partimos de una paradoja: vivimos en una situación de profunda precarización económica, donde, sin embargo, la baja inflación reciente operó como un espejismo de estabilidad. Este espejismo era extremadamente frágil. La estadística cruda que cerca del 80 % de las familias está endeudada de todas las formas posibles revela una realidad social asfixiante.

En este contexto, el temor se erigió como el principal vector del voto. No fue un miedo abstracto, sino una racionalidad defensiva ante la amenaza concreta de que cualquier cambio en el escenario económico quebrara ese frágil equilibrio. La campaña del oficialismo, centrada en el "peligro" que representaba la oposición, no hizo más que catalizar y capitalizar este sentimiento latente. Así, el electorado apeló a un voto netamente racional, pero una racionalidad de la conservación, no de la esperanza: un voto para evitar un mal mayor, no para construir un bien común.

2. La metabolización frustrada: el malestar que no encuentra salida

Normalmente, las elecciones funcionan como una válvula de escape, un ritual político que permite metabolización, es decir, disipar, transformar o canalizar el descontento social a través del veredicto de las urnas. Sin embargo, la coerción de preservar la "estabilidad precaria" impidió este proceso.

El acto electoral, en lugar de ser un mecanismo de transformación, se convirtió en un reforzador del statu quo. La imposibilidad de que el voto tradujera la caristía y la precariedad en un mandato de cambio profundo dejó al malestar social sin una vía de expresión legítima y efectiva. Esta falta de metabolización es peligrosa: al no encontrar cauces políticos institucionales, la frustración y la vulnerabilidad permanecen latentes, acumulándose bajo la superficie y dejando las puertas abiertas a desenlaces imprevisibles y potencialmente desestabilizadores.

3. La cristalización: el agotamiento de las herramientas y la urgencia de lo nuevo

Los resultados electorales no solo reflejan voluntades, sino también los límites del sistema. En este caso, se produjo una cristalización de la estructura política tradicional. El Partido Justicialista, en todas sus variantes, encontró su techo: su capacidad de agregar voluntades y de representar un proyecto nacional hegemónico parece haber encontrado sus límites.

¿Está completamente agotada la herramienta partidaria tradicional como principal nucleador político? La cristalización sugiere que sí. Por lo tanto, ya no es una opción, sino una necesidad urgente, discutir nuevos aglutinadores. Esto implica ir más allá de las siglas y las estructuras vacías para debatir, en esencia, la política misma: es decir, un programa concreto, una idea de país y un proyecto que sea capaz de expresar y representar genuinamente al conjunto del pueblo.

4. La incertidumbre: el nuevo dispositivo de disciplinamiento

La conjunción de estos tres elementos; un electorado movilizado por el temor, un malestar que no pudo ser metabolizado y un sistema político cristalizado, configura un escenario donde los actores de reparto son completamente inciertos. En este vacío, la incertidumbre deja de ser una condición pasajera para convertirse en una moneda de cambio y un activo político.

La falta de un horizonte claro, la amenaza constante de una crisis mayor y la promesa de tranquilidad siempre condicionada se transforman en un poderoso dispositivo de disciplinamiento social. Esta incertidumbre, fabricada o tolerada, es el nuevo terreno donde se nos convoca a someternos a nuevos ajustes, reformas estructurales y violencias simbólicas, bajo la premisa de que cualquier alternativa conocida es peor que este presente inestable.

El ciclo que se cierra y el que no logra abrirse

En síntesis, el 26 de octubre mostró el cierre de un ciclo: el de la política como herramienta de transformación dentro de los marcos tradicionales. El temor paralizó, la metabolización falló y el sistema se cristalizó. El resultado no es un nuevo orden, sino una incertidumbre administrada que beneficia a los poderes establecidos.

La pregunta que queda flotando, y que define el tiempo por venir, es si surgirán de la sociedad las fuerzas y las ideas necesarias para crear los nuevos aglutinadores, los nuevos programas y las nuevas prácticas políticas capaces de romper este círculo vicioso y ofrecer una salida colectiva y esperanzadora.